Von Hermann Berton

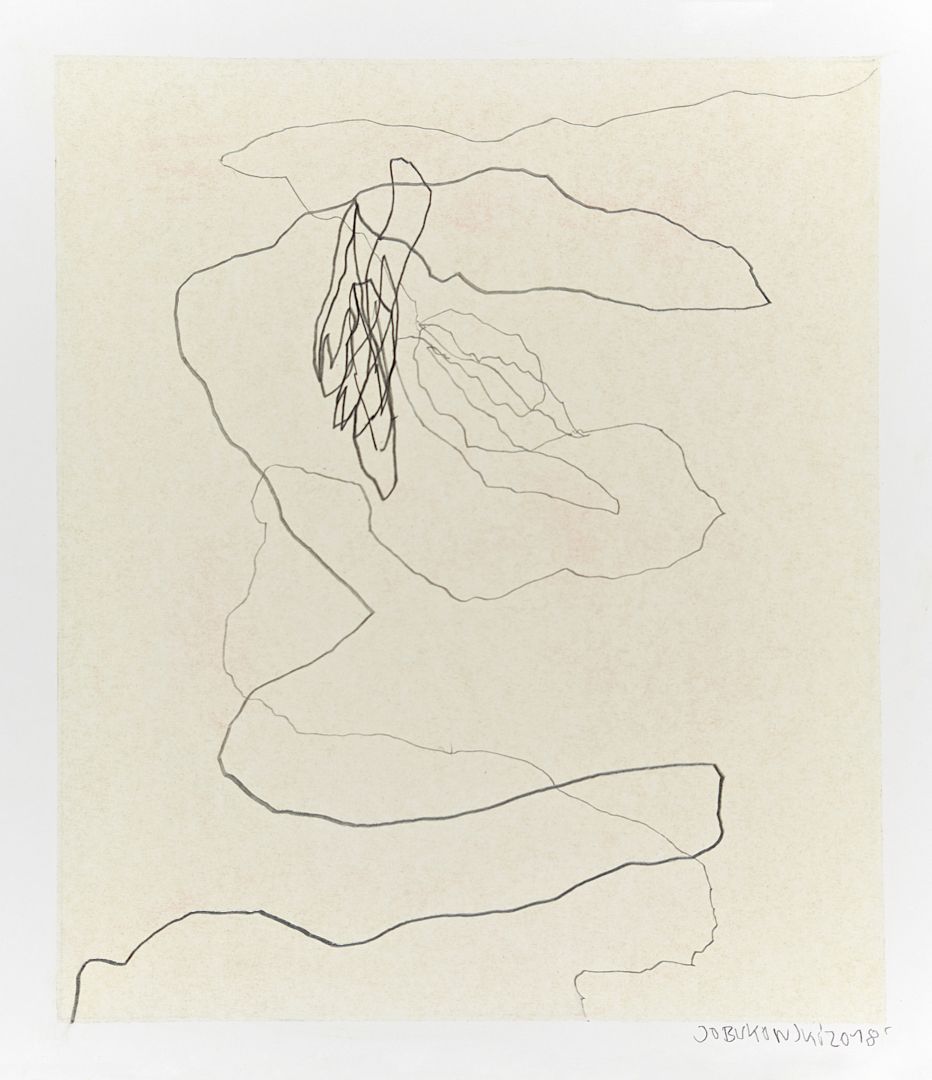

Die Linie ist eine der Konstanten der Zeichenkunst. Und wenn sie auch nicht die einzige ist so ist sie doch ob ihrer Wandlungsfähigkeit eindeutig die prägendste, rangiert mit weitem Abstand noch vor der Fläche und dem Punkt. Eine einzige Linie kann Himmel und Erde erschaffen, und wenn sie tiefer ansetzt dann sogar Unendlichkeit. Ein Mehr von ihr formt ganz leicht Figuren, stellt sie in Momente von Beziehungen wie Zuneigung oder Zwietracht, Geborgenheit und Lust. Mäandernd wird sie zum Ornament, oder zur Arabeske, mal absichtsvoll erdacht, mal scheinbar frei gewachsen und sich dabei ganz anderen Bedingungen ergebend als denen der Harmonie und der Mathematik. Kurz gesagt: Die Linie ist zu allem fähig für den, der sie führen kann. Jo Bukowski kann die Linie führen. Er führt sie unaufgeregt, gelegentlich verhalten, zumeist voller Freude, gar Lust. Der Linie huldigt er auf eine ebenso selbstbewusste wie verträumte Weise. Punkt. Man könnte es bei diesem klaren Statement belassen. Doch nach meiner Überzeugung liegt in diesen Arbeiten mehr. Jo Bukowski führt die Linie, ja, aber zugleich führt er das was entsteht, die Zeichnung nämlich, in gewisser Weise zurück auf einen magischen Ursprung, den man ihr lange Zeit unterstellte und der doch nie so richtig bewiesen wurde. Doch muss man das überhaupt?

Muss man beweisen, dass die Darstellung eines Tiers oder einer Jagdszene auf einer Felswand – oder, wie im Falle Bukowski, eines Reigens vieler Körper – einen sehenden Menschen auf eine Art und Weise „gefangen nehmen“ kann, dass sie für ihn zur Wahrheit wird, wenn doch die Faszination, die von dieser Zeichnung ausgeht, heute noch dazu führt, dass sie mit unseren Augen zugleich unseren Willen einfängt, uns zwingt, ihrem Bild, der Linie selbst zu folgen, egal wie verschlungen die Wege, wie fern die Räume, wie unkonkret die Formen auch sein mögen, so dass wir uns in unserem Innersten vorstellen können, wie alles war? Die Magie einer Zeichnung bestand (und besteht) wohl nicht zuvorderst darin, der dargestellten Dinge selbst habhaft zu werden, gar als Betrachter Macht über sie zu gewinnen. Viel mehr glaube ich, es ist umgekehrt, die Zeichnung gewinnt Macht über ihren Betrachter. Ist sie gut – und nur dann – setzt sie sich in seinem Denken und Fühlen fest, geht in seine Träume über und wird allein dadurch für ihn „real“. Zugegeben, das gelingt nicht bei jedem. Als Betrachter muss man sich schon jene kindliche Unvoreingenommenheit und Erlebnisfähigkeit bewahrt haben, die einen dazu befähigt, das man in einem Kreis mit zwei Punkten und einer gekrümmten Linie darin und zwei, drei weiteren abstehenden Linien eine real existierende Person identifizieren kann. Dann, und nur dann lässt sich die Magie der Zeichnung auch im Alter noch erleben. Und so stellt Jo Bukowski mit absoluter Sicherheit, ohne jeden sichtbaren Innehaltens, was wenn dann von Irritation zeugte, vielleicht sogar von Unentschlossenheit, eine Figur oder ein Ensemble nach dem anderen aufs Geviert. Er lässt sie tanzen und gehen, springen und sich zeigen, präsentieren und sich zueinander verhalten – oder letzteres auch nicht. Und wer (noch) nicht all zu verbaut ist durch ein gelebtes Leben, der verliert sich vielleicht mit jedem neuen Blatt immer tiefer in diese magische Welt der Figuren und spinnt sich seine eigene Geschichte dazu aus. Fragt man sich, wie es um Jo Bukowski selbst steht? Welcher Natur ist seine Beziehung zu seinen Zeichnungen? Fest steht: Ein einzelnes Blatt oder doch wenige Blätter verwiesen auf eine „intime“ Beziehung des Künstlers zu dem Figurenspiel und den Ebenen ihrer Interpretation. Denn in der Kunst gilt: Ein Einziges (das Wenige) ist immer Behauptung! Doch da ist weder eine einzige Zeichnung, noch sind es ihrer einige wenige. Bukowski hat über Monate hinweg eine ganze Bibliothek geschaffen. Und – wir wissen es nicht, aber es darf vermutet sein – diejenigen öffentlich gemachten, uns bekannten, sind ebenfalls nur das Ergebnis einer Auswahl aus noch größerer Anzahl. Weit interessanter als die schiere Menge sollte für den Betrachter dieser Zeichnungen deshalb sein, dass jedes einzelne darob verbliebene Blatt sich augenscheinlich solitär verhält. Es ist motivisch wie erzählerisch abgeschlossen. Zumindest ist da kein „Fortschreiben“ einer Bildidee im engeren Sinne zu erkennen. Da gibt es keine geschlossene Suite, an der sich der Betrachter auf das Ende einer Geschichte hin von Blatt zu Blatt und Motiv zu Motiv entlangsehen könnte. Wenn man vom Prozess des Zeichnens selbst einmal absieht, dem man mit Recht aber ohne es geringschätzig zu meinen „Automation“ unterstellen kann, ist dieses Opus im Grunde eine Galerie aus unendlich vielen, stets neuen und zu Ende geführten Ansätzen. Aber nein, es liegt kein Widerspruch im zuletzt konstatierten solitären Charakter des einzelnen Blattes und dem zuvor gezogenen Fazit, es handele sich bei diesen Zeichnungen nicht um Behauptungen! Eine Blüte und eine andere Blüte und noch eine Blüte müssen noch lange keinen gesteckten Strauß ergeben. Jede kann – darf für sich allein sein, neben der anderen. Eine Frühlingswiese ist ein Ganzes aus ganz vielen (Schön- und) Besonderheiten. Dies ist im Übrigen für mich ein Indiz dafür, dass der Künstler sich allenthalben zurückzuhalten weiß. Obschon alles, was in der Linie steckt, was mit ihr, in ihr und durch sie offenbar wird und ausgreift auf dem engen Geviert – alle diese Zeichnungen haben die gleichen Abmessungen von nur 11,5 mal 13,5 Zentimeter –, alles was sich Bahn bricht in den Raum der Ölgrundfläche hinein an Figuration, Schatten, Gestalt, stammt aus ihm selbst, dem Künstler Jo Bukowski, und ist doch nicht bewusst eingesetzt, gar zitierend gemeint oder inszeniert. Solcherart biografische Verwobenheit zwischen dem der die Linie führt und der geführten (sichtbaren) Linie ist in den meisten Fällen ein Mythos. Von manchem Künstler zwar gern gepflegt, selten aber der Wahrheit entsprechend. Im Falle von Jo Bukowski wirkte sie geradezu absurd angesichts der Vielzahl der Arbeiten und ihrer Themen. Apropos Themen. Tatsächlich tragen sehr wenige der Zeichnungen Titel und wenn dann solche wie GLÜCK, GEDANKENWUCHT, VERSTRICKT oder STOLZ. Dahinter mag man die Erkenntnis vermuten, dass sich die Titelei auf ein Werk eher einschränkend als öffnend auswirkt und also besser darauf verzichtet sei. Andererseits gibt es sie und so verstehe ich die wenigen, die es doch gibt, auch nicht als eineindeutige Zuschreibungen. Mir erscheinen sie – immer auf das Ganze sehend – eher wie eine weitere Stufe in der Linienführung. Mit den Titeln unterstreicht [sic!] Jo Bukowski nur, was ohnedies und deutlich genug auf dem jeweiligen Blatt erkennbar sein sollte. Denn schließlich: Die Linie selbst ist zu allem fähig für den, der sie führen kann.